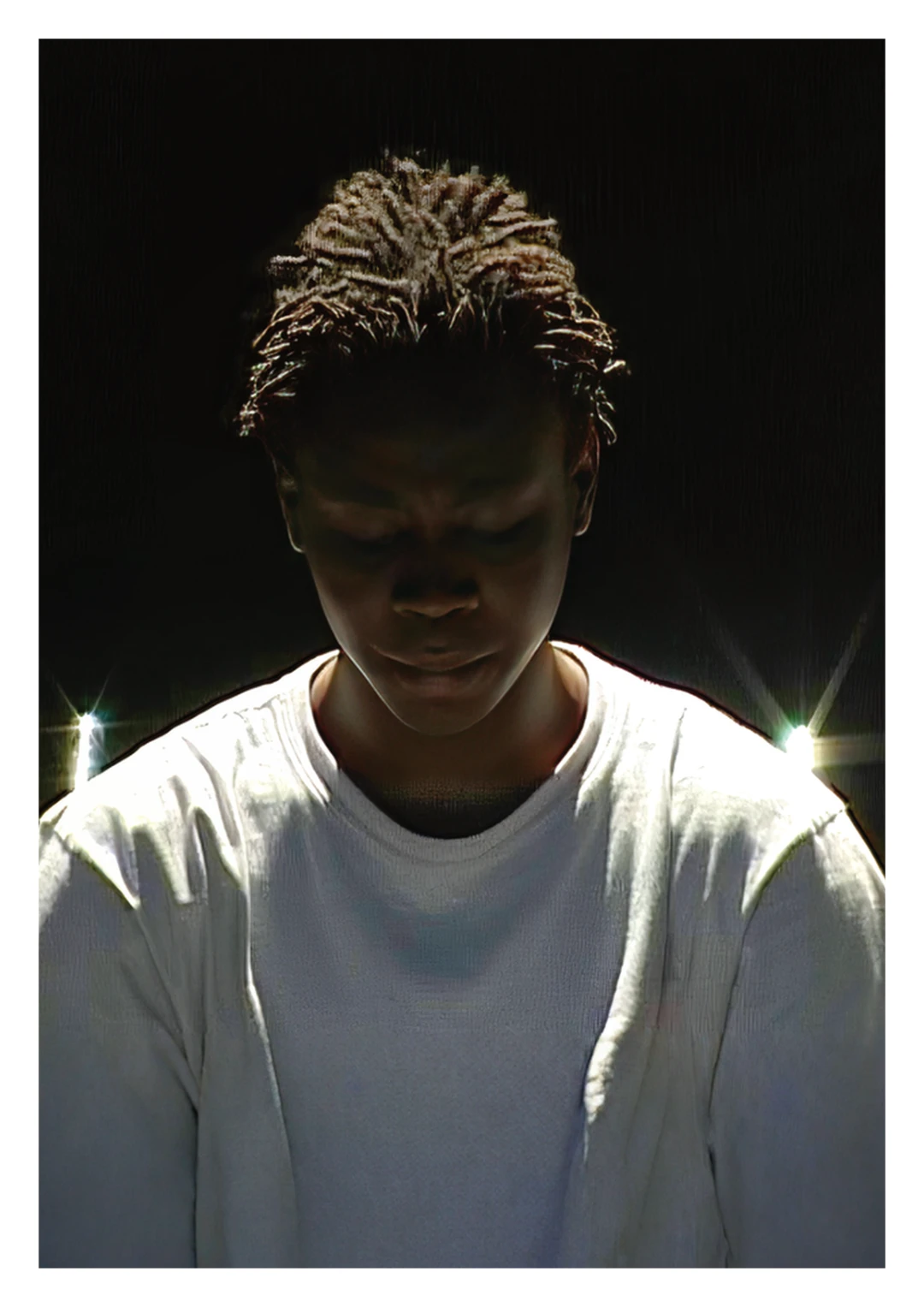

Spectacle joué à la la Fabrique du Mouvement à Aubervilliers – mai 2006

Trace de la vie,

traces de notre passage,

souvenirs oubliés que l’on voudrait garder précieusement… ou que l’on voudrait effacer.

Traces indélébiles ou usées.

Traces à partager.

Ils se sont racontés leur histoires ou anecdotes autour de ce thème, puis les ont mis en scène.

Pour la plupart, c’est une première expérience de théâtre.

Le Contexte

Le foyer Jean Cotxet à Paris – L’établissement est habilité à recevoir une vingtaine de garçons âgés de 12 à 21 ans. Ces jeunes sont confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et par les Juges des Enfants, en application des articles 375 et suivants du Code Civil (assistance éducative), sur ordonnance du 2 février 1945 (relative à l’enfance délinquante) et dans le cadre du décret 75-96 du 18 février 1975 (protection judiciaire des jeunes majeurs).

L’objectif est de permettre aux jeunes d’intégrer progressivement un processus d’autonomie à travers leur projet scolaire, professionnel et social.

Durant quelques séances au foyer, puis en séjour dans une ferme pédagogique, jeunes et éducateurs ont écrit et répété le spectacle.

Ecrire sur le souvenir… par Anne-Laure Le Pocréau

Dimanche 16 avril, 2ème jour du projet théâtre, à la Ferme des Vigneaux en sologne. Il est environ 15h, il fait beau.

Après quelques exercices de rapidité, de jeux corporels dans la grange, les 8 « apprentis comédiens » et les 3 éducateurs encadrants baignent dans une certaine euphorie. Humour, rires sont au rendez-vous. « Peut-être, pensent-ils, le théâtre, ce n’est pas si nul. ». Les visages sont détendus.

Amélie, notre metteur en scène, annonce alors : « On va s’asseoir sur les chaises autour de la table dehors…On va écrire un peu… ». Surprise. Quoi ? Ecrire ? Il n’en n’est pas question…On est en vacances…Et puis moi , je ne sais pas écrire…Je n’en ai pas envie… Je n’ai rien à dire… Autant de réactions spontanées laissant entrevoir une fin d’après-midi plus difficile. De leurs côtés, les travailleurs sociaux sont tout aussi sceptiques : qu’est-ce qu’elle demande ? Il va y avoir de l’opposition…Elle ne se rend pas compte… Je n’y crois pas vraiment.

Tandis que l’un s’en va marquer des paniers avec son ballon de basket, un autre enfourche un vélo laissé sur la pelouse, d’autres encore allument une cigarette. Amélie s’assoit avec un paquet de feuilles blanches et des stylos et rappelle à l’ordre : « La journée n’est pas finie, il nous reste une heure. Je ne vais pas vous demander de m’écrire un roman…Et puis je ne suis pas prof de français, je me moque des fautes etc… »

Peu à peu le groupe se rapproche, certains s’assoient au tour de la table.

Amélie distribue feuilles et stylos en expliquant la suite des évènements : « Je vous demande d’écrire sur la trace…Une trace qui vous aurait marquée, que vous aimeriez oublier ou effacer ou au contraire une trace que vous aimeriez laisser. Vous pouvez faire une liste de ces traces. Voilà, c’est juste ça. ». Les regards fixés sur Amélie sont étonnés, surpris : pourquoi nous demande t’elle ça ? A quoi cela va t’il servir ?

La plupart des participants se penche sur leur feuille. Silence. L’un d’entre eux écrit : « je ne veux pas laisser de trace », Amélie lui souffle : « c’est super. »

Un autre ayant clairement exprimé son opposition à l’exercice demande à une petite fille qui joue près de nous d’écrire ce qu’il lui souffle.

Un autre encore, ne sachant pas écrire le français accepte l’aide de l’éducatrice pour remplir sa liste.

Au bout d’une heure, chacun a écrit sur le thème de la trace. Amélie récupère les feuilles et remercie les participants. Fin de la séance pour aujourd’hui.

On a trouvé sur ces feuilles des traces de toutes les sortes, en voici un échantillon :

la brûlure sur ma peau, ma circoncision, les paroles de ma mère, les traces dans le désert, le lait de chèvre dans ma bouche, l’injustice, ma cicatrice, mon premier combat, l’été de mes 13 ans, les traces dans la neige etc…

Ils ne le savent pas encore mais avec la trace qu’ils ont, chacun, laissé sur la feuille vierge, ils viennent de constituer l’armature de la création théâtrale dont ils seront les auteurs et les acteurs principaux.

Extrait de texte

Y’avait la guerre.

(silence)

J’étais avec mes parents.

A l’est c’était la rébellion.

Mon père était militaire. Nous, on était sûr de gagner la guerre. On avait beaucoup d’armes.

8 mois après on s’est rendu compte que les rebelles avaient pris les ¾ du terrain. C’était chaud.

Moi, j’ai vu les armes qui y avait : les fusils, les chars…. Tout. J’étais tellement sûr qu’on allait gagner la guerre…

Comme mon père était militaire, on avait vite l’information. Les civils écoutaient la radio, ou la télé. Nous on avait l’information à la source.

Quelque temps plus tard, les rebelles se sont rapprochés de la capitale. Ils étaient à environ 150km.

Mais nous, on était sûr de gagner la guerre.

Je me souviens, 1 jour, on a appris, vers le mois de mai que le président était retourné dans son village natal. Et le lendemain, on apprenait que le général des corps d’armée, le général des généraux, était mort.

Là, on a compris qu’on allait perdre la guerre.

On est vite allé à l’aéroport. Ma mère, mes autres mères et leurs enfants.

Arrivés à l’aéroport, y’avait plein d’autres personnes, on était plein à vouloir partir.

Mais y’avait plus d’avion, y’avait que des hélicoptères.

Les compagnies aériennes ne venaient plus à cause de la guerre.

Il n’y avait pas d’avion, même si nous avions nos réservations. On ne pourrait pas partir.

On a voulu traverser le fleuve pour être en sécurité. Mais y’avait tellement de gens, c’était plein, qu’on s’est dit, on n’a pas le choix, on va retourner à la maison, se cacher et on va attendre.

Pendant ce temps-là, les rebelles étaient arrivés dans la ville.

Il y avait des coups de feu de partout. Nos soldats même se tiraient entre eux ! Ils étaient en train de se tirer dessus. Y’avait plus d’entente.

Une balle a traversé la porte de la voiture et m’a touché au genou. La vitre du chauffeur a été trouée, il a été blessé.

On est rentrés dans le garage, à la cave. Il n’y avait plus de courant. Les rebelles avaient coupé l’électricité et l’eau. On a eu l’idée de creuser un puits devant la maison.

Tout le bois qu’on trouvait, les chaises, les fauteuils, la table… on s’en servait pour faire du feu.

On pouvait plus sortir. Y’avait des tirs de partout. On est resté environ 3 semaines dans la maison sans sortir. Heureusement, on avait de quoi manger. Soit on dormait, soit on écoutait la radio dans la voiture.

Puis on a changé de Président. C’est la première fois de ma vie que j’ai vu mon père pleurer. On était seul (silence) à la cave. Je suis monté, j’ai cherché mon père. Je l’appelle « papa ! papa ! » et je le trouve dans la cuisine.

Je l’appelle « papa.. » il se tourne et me dit « s’il te plait, laisse-moi tranquille »

Mon père c’est un militaire, il est fort et il pleure.

Les rebelles sont arrivés comme des libérateurs. Mais ils ne parlaient pas notre langue. Ils nous trahissaient pour n’importe quoi.

Ils te voient avec un sac, ils te posent la question « tu as quoi dans ton sac ? » toi, tu comprends pas, tu ne peux pas lui répondre, alors lui, il croit que tu as des armes.

Lui, c’est un rebelle, il est drogué, il tue comme il veut. Ils n’étaient pas nos frères. Pour eux, on était des animaux.

(silence)

3 semaines plus tard, on entend à la radio

« Ça y est, c’est fini, y’a la sécurité. »

2 ou 3 jours après, on est sortis.

Y’avait plein de cadavres dans les rues. Les chiens les bouffaient.

Si tu reconnaissais le corps, tu le prenais et tu le ramenais chez toi, sinon, il restait là et la croix rouge internationale s’en occupait.

Bref, bon. C’est passé.

Un an plus tard, les rebelles devaient être rapatriés mais quelques uns sont restés mais ils n’étaient pas assez nombreux pour nous renverser. Il fallait les tuer.

A la radio, ils disaient qu’il ne fallait pas leur donner ni à manger, ni à boire.

Certains venaient même se rendre. Et dès qu’un rebelle venait se rendre, il était tué.

Comme les civils n’étaient pas armés, il fallait distribuer des armes.

Mon père n’était plus militaire.

On est allé dans un camp. Un soldat d’approvisionnement distribuait des armes et donnait à manger. Je me souviens, j’avais toujours ma blessure.

Y’avait un militaire qui ne savait pas parler français. Mais je me souviens d’une phrase qui disait :

« Y’a pas de mauvaises troupes, y’a que des mauvais chefs »

Et les enfants, tous ceux qui voulaient tuer, on leur donnait des armes, des chewing-gums pour les droguer.

Il y a beaucoup d’enfants dans les rues, il fallait leur apprendre à manipuler les armes.

Moi, j’étais blessé, donc je pouvais pas me battre, mais j’ai participé, je distribuais.

C’est simple de manipuler une arme : comment l’assembler, garder la sûreté, etc.

J’en ai donné à chacun. On te dit dans quelle section, infanterie ou quoi… et on est parti à la chasse.

Mais la guerre, c’est la guerre, on ne peut pas dire le mot « criminel ».

Pour les civils qui n’avaient rien, on leur demandait de prendre les pneus. Ils mettaient les rebelles qu’ils attrapaient dedans et ils mettaient le feu au pneu.

Y’avait pas assez d’armes, mais les soldats, c’étaient pas des vrais soldats, il fallait leur dire, « y’a 30 balles. 30 balles pour 30 rebelles »

Les enfants, ils n’étaient pas âgés. Ils avaient 8 ans, 10 ans. Y’a plein d’enfants dans la rue, là-bas.

Et puis sinon, il fallait utiliser les couteaux, les machettes. Si tu rencontres un rebelle il faut le tuer. Dès que vous le voyez, il ne se défendait même plus, il se tuait ou sinon il te donnait l’arme et te disait « tue-moi, je veux pas qu’on me brûle »

Mais aujourd’hui la guerre, c’est fini, fini, fini.

Et quelques années plus tard, je suis arrivé en France, le 14 janvier 2005.

Pour plus d’informations :

Équipe artistique

Amélie Armao

Conception & Mise en scène

Assistée d’Anne-Laure Le Pocréau